このシリーズの記事一覧

- 【前編】事故発生と初動対応の記録

- 【後編】排出されたあとも安心できなかった、見守りの日々← 今ここ

排出されたあとも安心できなかった、見守りの日々

ひもが排出されたときの安堵と不安

しじみの夕ごはんの準備をしていると、しじみがソファーから出てきました。

いつも通りの様子に見えます。

元気いっぱいにごはんを完食し、今度はソファーの座面に乗って、くつろいでいます。

今のところ何ともなさそうですが、何かあったらと思うと、気が気ではありません。

「ごめんね。ごめんね」と謝りながら、自分も夕食を済ませ、いろいろと家事などをしていると、しじみが排便をしたのがわかりました。

便の中に、ひもが混じっているかもしれない。

ちゃんと排出されたかどうか、確認しなきゃ!

そう思い、普段はビニール袋に入れてすぐ専用のゴミ箱へ直行させる(臭いがなかなかきついので)便を、割り箸を使って細かく分解しました。

すると、1センチほどの長さのひもの残骸を2つ発見。

やっぱり飲み込んだんだ、という絶望の思いと、排出されてよかった、という安心の思いを、同時に感じました。

できることが少ない中での見守り

飲み込んだひもの長さは、多分3~4センチです。

2センチでは、足りません。

残りはまだ体内にある、と考えられます。

2センチというと、人間から見ると短いですが、猫の体の大きさから推測される消化管・腸からしたら、すごく長くて大きいものなんじゃないかと思います。

もっと細かくちぎれていればいいのだけど、どんな状態のものを飲み込んだかわからないので、残骸が排出されたかどうか、確認し続けるしかありません。

最近は近づいても威嚇することもなくなり、少しなら触って撫でられるようになったしじみに、あらためて「ごめんね。ごめんね」と謝りながら、他にできることもないので、この日はもう就寝するしかありませんでした。

しじみが心配で、寝室で眠る気になれず、ケージの脇のソファーで横になって寝ることにしました。

ソファーの寝心地の悪さのせいもあったでしょうが、あまりよく眠れませんでした。

その後3日間の様子と便の確認

それから3日ほど、便を調べ続けました。

ひものようなものは出てきませんでした。

しじみの様子はというと、元気いっぱいです。

ごはんは完食、排便も普段通りで下痢はしていない。

嘔吐もみられません。

大丈夫だと安心していいのか、判断がつけられませんが、今の状態のしじみを心配だからと病院に連れていったところで、獣医師も何もできないのかな、と思いました。

少しずつ広がっていくしじみの行動範囲

このころのしじみは、ケージから出ると、まずソファーの下に隠れていました。

そこから出てくると、ケージと、隣にあるソファーの周囲をうろうろします。

その範囲内だけをうろうろするのが日課だったのですが、この2~3日で、少しずつ行動範囲が広がっていきました。

今までは行かなかったところにも、行くようになったのです。

初めての場所、初めてのものに鼻を近づけて、一生懸命探検しています。

ソファーの背から簡単に上がれる、キッチンとの仕切り、カウンターと呼べるほどの広さはない場所にも、上がるようになりました(LDKです)。

そこからシンク内に簡単に降りられるので、そのうちシンクに降りるようになるな、と思いました。

シンクには、スポンジが置いてありますし、排水溝の受け皿には、排水溝用ネットを付けています。

これは多分絶対に、誤食の原因になります。

今はまだシンクに降りていないけど、いつか必ず降りるようになるから、対策を考えなければなりません。

部屋の中、家全体を見回してみると、猫にとっての危険がいっぱいです。

もっとしっかりと考えて、誤食の危険をなくなさければいけない、と強く思ったことを覚えています。

今後のためにできること:家の中の安全対策

この誤食事件で、自分なりに対策を考えました。

- ひものようなものを出しっぱなしにしない

ひも、輪ゴム、糸、引っ張ったら伸びたりちぎれたりしてひものようになるもの(伸縮素材の排水溝ネットなど)を出しっぱなしにしない。

猫が触れることのできない場所へ片付ける。

- ひも状のおもちゃや、ひもが付いているおもちゃは手の届かないところへ片付ける

ひもそのものにはそんなに興味がないようだけど、ひも状のおもちゃ自体は好きなので、遊ぶときは必ず私が注意して観察する。

しじみがひとりで遊んでしまうような状況にならないように、出しっぱなしにせず、遊び終わったら必ず片付ける。

- ゴミ箱は蓋つきのものを使い、キッチンやゴミ箱に近づけないようにする

LDKなので、リビングとキッチンが同じ部屋にあるため、キッチンに近づけないようにするのは難しいが、危ないものは片付ける。

ゴミ箱は元々蓋つきのものを使っていたが、それを部屋の中には置かず、玄関に置くことにする。

※しじみが体当たりしても倒れないように、このように頑丈で重さのあるものを購入して使用していました。

- 猫が自由に入れるエリアに危険なものがないか、定期的にチェックする

危険な場所には入れないようにしておく、危険なものをだしっぱなしにせず片付ける。

猫にとって何が危険なのか、判断できない場合もあるので、整理整頓と片付けを心がける。

誤食予防のために必要な見直しと決意

ネットで検索したところ、他にもできる対策がありました。

- 小さくて壊れやすいおもちゃは避け、飲み込めない大きさで丈夫なものを選ぶ

ちなみに、ネズミのおもちゃのようなものは、誤飲事故があとを立たないそうです。

猫がこんなに大きなもの(人間にはそう見える)を飲み込めるのか? と思いますが、飲み込んでしまうとのこと。

それを知って、ネズミのおもちゃで遊ぶことをやめました。

- 子猫のころから、ひもや毛糸で遊ぶ習慣をつけないようにする

猫はひもが大好きなようです。

しじみはそこまででもない気がしますが、毛糸にじゃれている子猫、というのは、誰もがイメージできるんじゃないかと思います。

あれはとても危険、ということですね。

ひもで遊ぶのが大好きな場合は、必ず人間が側にいて、絶対に誤食させないという覚悟を持つ必要がありますね。

- 電化製品のケーブル類に興味を示すようなら片付ける、何らかの対策をする

しじみはケーブル類にまったく興味を示さないのですが、いたずらをするような猫の場合は、対策が必要です。

ケーブルにぐるぐると巻き付けて、かじったり噛んだりできないようにするものなどが、売っています。

- 収納は蓋つきやロック機能付きの容器やキャビネットを使い、猫が開けられないようにする

うちにある収納でしじみが開けられるものはなさそうでしたが、今後そういうものを購入する際は、「しじみにとって安全か」という観点で見るようにしようと決めました。

おわりに:今回の体験から学んだことのまとめ

この誤食事件で、猫を危険から守り、安全に生活してもらうには、人間が常に危険を取り除く必要があるんだと痛感しました。

こういう事例がある、という知識があっても、それを活かせなかったり、こうしたらどうなるのかを想像できなかったりすると、事故に直結してしまいます。

猫のために、また自分の生活の安全のためにも、知識を吸収するだけでなく、活用したり、想像力を働かせることが重要になります。

ちょっとの油断を防ぎ、「かもしれない」を想像する。

猫との暮らしを安全なものにするために、これからも気をつけていきたいと思います。

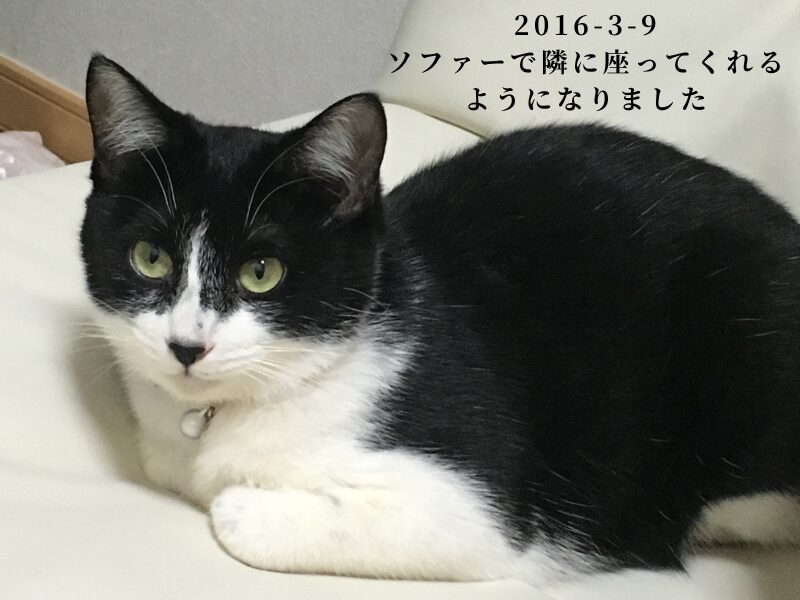

この頃から、私がソファーに座っていると、その隣に座ってくれるようになりました。

距離は15センチほど離れていますし、触ろうとすると逃げてしまいますが、かなり慣れてきてくれたように思えて、とても嬉しかったです。

しじみの過去記事→「保護猫を家に迎えることになった①」

コメント