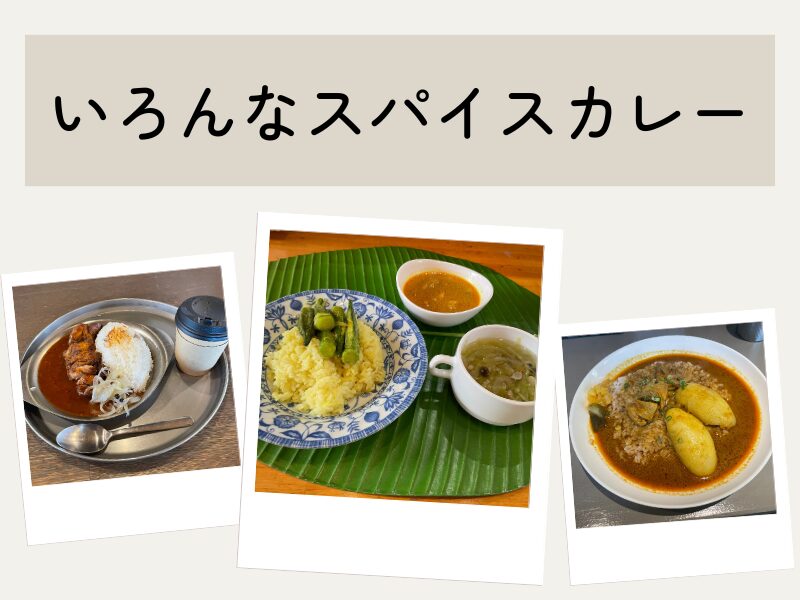

はじめに:スパイスカレーが好き

今日は、南インド料理店でランチしてきました。

最近いろんなスパイスカレー屋さんへ行き、スパイスカレーを食べています。

どのカレー屋さんも、とてもおいしいです。

でも、ライスが、日本のお米なんですよね。

もちろん、日本のお米とスパイスカレーの相性は抜群です。

めっちゃおいしいです。

だけどやっぱり、スパイスカレーに一番合うお米は、ちょっとぱさぱさしてる水分の少ないものだと思っています。

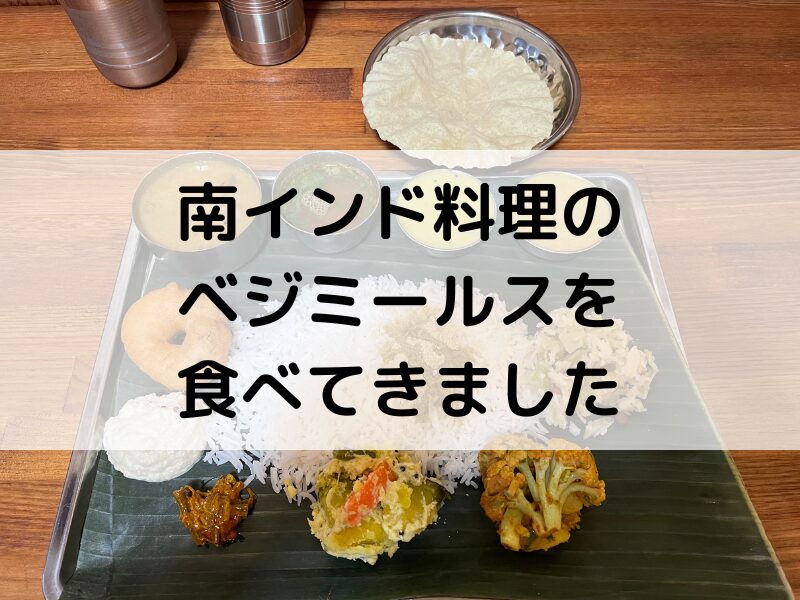

その“水分の少ないお米”とカレー、そのほかのいろんなものが楽しめる、南インド料理の定食「ミールス」を食べてきたので、ミールスの魅力やおいしさについて語りたいと思います。

南インド料理の定食、「ベジミールス」とは

ミールスには、ベジミールスとノンベジミールスがあります。

野菜中心の料理をメインにしているのが、ベジミールスです。

このお店で提供されているのは、ベジミールスになります。

肉や魚介の入っているカレーは、ミールスとは別に追加注文する形のようです。

ベジミールスだけでお腹いっぱいになるので、別のカレーを追加注文したことがないのですが、次回は頼んでみたいなと思います。

この「ミールス」を提供しているお店に行ってきたのですが、私の当初の目的はビリヤニでした。

土曜日はビリヤニの日、とお店のインスタに投稿があり、今日は「チキンビリヤニ」を用意している、と書いてあったのです。

豚肉・牛肉と鶏肉の違い

私は豚肉・牛肉は、挽肉になっていないと食べられません。

挽肉は好きなんですが(ハンバーグやメンチカツ大好きです)、肉がそのままだと食べることができないんです。

挽肉と肉そのままは、味が全然違います。

もちろん食感もまったく違います。

肉そのままを食べると吐いてしまうこともあるため、挽肉および肉の加工品(ハム・ベーコン・ソーセージなど)以外は食べられないのです。

しかし、鶏肉は食べることができます。

豚・牛と全然違う味と食感で、おいしいです。

そして、インド料理で提供されるチキンは大抵めっちゃおいしいです。

タンドリーチキンとか、チキンカレーとか。

ビリヤニにも興味があり、チキンビリヤニを楽しみに、お店へ向かいました。

チキンビリヤニじゃ……なかった!

一人で伺ったので、カウンター席に座りました。

カウンターには、私の左隣に男性一人客、右隣に女性一人客が座っていました。

それぞれ、このお店の常連さんのようで、お店の人と気さくに会話をしています。

一応メニューを見つつ、今日の目的はチキンビリヤニです。

よし、チキンビリヤニを注文するぞ。

と思っていたところ、テーブル席のお客さんとお店の人との会話が聞こえてきました。

「すみません、本日のビリヤニはマトンビリヤニなんです。インスタに間違えて投稿してしまって。チキンビリヤニは来週の土曜日の提供になります」

な、なんだってーーー!?

チキンだと思って来たのに……

マトンビリヤニじゃあ、食べられないじゃん!

マトンも、ニワトリ以外のとり肉もダメ

マトンとは、羊肉のことです。

生後2年以上の羊の肉をマトン、生後1年以内の子羊の肉のことをラム、というようです。

私は羊肉も食べられません。

なんていうか、肉肉しい肉が食べられないんですよね。

鶏肉、つまりニワトリの肉は食べられるんですけど、七面鳥や北京ダックなどはかなり厳しいです。

なんとか食べられるけど、一口で十分だし、おいしいと思えない。

鴨肉も、すごく肉肉しいので、食べられないです。

フォアグラ(鴨の肝臓)もダメです。

昔、友人の結婚式に出席したとき、私が肉が食べられないと知っている同席の友人に「フォアグラなら大丈夫だって。鳥じゃん。おいしいよ。騙されたと思って食べてごらん」と言われ、食べて、嚥下した直後に吐き気に襲われトイレへ駆け込み、そのあとの料理を吐き気のためにまったく食べることができず、最後のコーヒーだけを飲んだ、という苦い経験があります。

とり肉なら食べられるというのは、正確に言うと、「チキンなら食べられる」ということですね。

ベジミールスの食べ方紹介

今日は、チキンビリヤニを食べることができない。

残念でしたが、だったらベジミールス食べればいいや、おいしいもんね、と気を取り直し、ベジミールスを注文。

ベジミールスにはカレーと副菜がついていますが、その副菜は日によって内容が違います。

今日のミールスのメニュー説明が、黒板風ボードに書いてありました。

ベジミールスを食べるのは、これで3回目くらいでしょうか。

サンバール(野菜のカレー)やラッサム(酸味のあるスープ)などの汁物と混ぜることで、水分の少ないライスに汁物の味が染み込みます。

そうやって、カレーや副菜をライスと混ぜて食べていくのですが、全部一度に混ぜるのではなく、少しずつ混ぜていくといい、とメニューに説明が書いてありました。

そうすると、いろいろな味が楽しめるので、最後まで飽きることなく食べられるのです。

付属しているスプーンを使い、まずはサンバールをライスと混ぜて食べてみます。

おいしい!

他のカレーやスープ、副菜も少しずつ混ぜながら、夢中で食べすすめていきます。

ふと、カウンター席の左隣の男性に視線を向けると、その方は右手の指先を上手に使って、スプーンを使わずに素手でミールスを食べていました。

インドの食文化、「手で食べる」スタイル

えっ……!?

インドの人と同じ食べ方をしている!

すごい!

どうやってカレーを手で掬ってるの!?

と思い、まじまじと観察したかったのですが、いや失礼だなと思い直し、次に何気なく右隣の女性に目をやると、彼女もスプーンを使わずに、右手でミールスを食べていました。

衝撃です。

インド映画でしか見たことのない、手で掬ってカレーを食べる人が、私の両隣にいる……!

すごい!

私も手で食べてみたい!

と思いましたが、すでにスプーンを使って半分以上を食べているため、今から手で食べるというのもなんか変です。

それに、よく見ると、手で食べている男性と女性の前に、私の前には置かれていない、水の入った器がありました。

あれで手を綺麗にするんだ!

フィンガーボウルってやつだ!

(西洋のフィンガーボウルとは違うかもしれませんが、用途は同じかな、と思います)

この人たちは常連さんで、毎回スプーンを使わずに手で食べているんだ。

インド料理を、インドの文化を、本当に尊重しているんだ。

と思って、見知らぬ人たちなんですが、すごく感動しました。

手で食べる文化への興味と感動

いつから手で食べているんですか、他のお店でも手で食べるんですか?

と聞きたい気持ちがありましたが、お互い食事中ですし、知らない人たちです。

そんなこと突然聞くのはどうなんだろう、と思い、聞けませんでした。

それに、こう思いました。

他のお店だとライスが日本の米だし、スパイスカレーではあるけど日本っぽいカレーだし、あつあつのものが出てくるから、手で食べるのはちょっと無理だろうな。

多分、このお店のミールスだけを、手で食べているんだろう。

このお店ではそれがOKなんだ。

なんて素晴らしいんだ!

次に来るときは、私も手で食べることに挑戦したい。

お店の人に「手で食べたいです」と言って、水の器を用意してもらって、食事の前に手を良く洗わないとだな。

そう思い、すごくわくわくしながら残りのミールスを食べました。

インド映画からの豆知識ですが、食事には右手を使い、左手は使いません。

左手は「不浄の手」ということで、トイレ等で使うので、食事には使わないのだそうです。

私は生来左利きですが、親に矯正されたので、箸などは右手を使います。

なので、右手を使って素手で食事をするのは、問題なくできると思います。

介護の現場と「手で食べること」

ちなみに、私は長らく介護職として働いていたのですが、介護の現場では、さまざまな理由から、手づかみや指で掬うことで食事をされる方がいます。

そんな方たちに対して、なんとか箸やスプーンを使ってもらおう、そのために工夫をしよう、とスタッフとして頑張ってきました。

せっかくご自分で食事ができるのだから、スプーンを使って食べてもらいたい、と考えていたのです。

インド映画をよく見るようになってから、手で食事をする文化が世界にはあるのだから、別に手を使って食べてもいいんじゃない? と思うようになりました。

もちろん、火傷の危険や、見た目があまり良くないと周囲に思われてしまう、というのはあります。

ですが、介護の現場においては、「食事を自分で食べられるかどうか」というのは、すごく重要なことです。

「何を使って食べているか」よりも、「スタッフによる介助の必要がなく、自分で食事をすることができる」ことのほうが、ご本人の生活にとって大切なことだと思います。

その観点で考えるなら、スプーンを使わずに手で食べているとしても、自分で食事ができるんだから、それで良くない? と思ったのです。

実際に現場で「スプーンを使って食べましょうね」と声をかけている他のスタッフに対し、「インドの人は手で食べるし、自分で食事ができることのほうが重要だから、別に手で食べてもいいんじゃない?」と言ったりしましたが、これは受け入れてもらえませんでした。

手づかみや指で掬って食べている方をそのままにしておくことは、「虐待」のように捉えられてしまうからです。

また、他の方から、「なんで手で食べてるんだ! 汚い! 箸使え!」などと怒鳴り声が飛んでくる、ということもありました。

怒鳴られてしまった方は萎縮して怯えてしまいますし、せっかくの楽しい食事時間が、苦痛に満ちたものになってしまいます。

楽しく食事をするという点でも、手で食べる方にはそのスタイルで食べてもらうほうがいいんじゃないかなあと思っていましたが、なかなかそうはいかなかったです。

チコリの入った、甘いコーヒー

そんなこんなでミールスを食べ終わり、食後に南インド風コーヒーを頼みました。

今年の3月に京都の下鴨のカフェに行ったときに、ソーンパプティーとスパイスコーヒーのセットを注文したらすごくおいしかった、という経験をしました。

ソーンパプティーはamazonに売っていますよ、とカフェのマスターに教えてもらい、自分でも購入したのですが、肝心のコーヒーの再現ができませんでした。

このお店の南インド風コーヒーは、あのスパイスコーヒーと同じようなものなのかな、と思って飲んでみたのです。

結論を言うと、どうやら違うようでした。

ここのコーヒーはスパイスの感じはあまりなく、すごく甘い、という印象です。

おいしいのですが、京都で飲んだスパイスコーヒーとは別物です。

お会計のときに、お店の人に話しかけられました。

「コーヒー、どうでしたか? 少し苦味を感じませんでした?」

「いえ、とても甘かったです」

「甘いのはそうなんですけど、うちではコーヒーにチコリを30%入れてるんですよ。だから、少し苦いんです」

「そうなんですね」

チコリってなんだっけ、なんかスーパーでそんな名前の野菜見たことあるような、と思いながら会話をし、そうだスパイスコーヒーについて聞いてみようと思いました。

ソーンパプティーの食べ方

「他のお店で、スパイスコーヒーにソーンパプティーを浸して食べたんです」

「ああ、ソーンパプティーですね」

「このお店のコーヒーには、スパイスは入ってないんですか?」

「うちの店で入れているのはチコリだけです。チャイなら、スパイスたっぷり入ってますよ。ソーンパプティーは、チャイに浸して食べるのおすすめですよ」

「そうなんですね。チャイでもいいんですね。今度やってみます」

本当は京都で飲んだスパイスコーヒーを再現したかったけれど、チャイも大好きなので、コーヒーに固執せず、チャイでソーンパプティーを楽しんでみようと思います。

コーヒーに入っているというチコリについて、帰宅してから調べたところ、「チコリの根の部分を煎ると、コーヒーに似た風味が出るので、コーヒー豆が貴重だった時代に、よくコーヒーに混ぜられていた」とわかりました。

コーヒー豆だけのコーヒーを飲めるようになっても、インドではチコリの入っている独特の風味が好まれ、受け継がれて来たのだそうです。

次にこのお店に伺うときは、チキンビリヤニを食べたいと思っています。

ですが、ビリヤニは土曜日しか提供していないということなので、もし他の曜日にお邪魔することになった際には、ベジミールスを注文し、手で食べることに挑戦してみたいです。

→チキンビリヤニを食べた記事はこちら

コメント