神社への参拝には、昔から大切にされてきた作法や慣習があります。

でも、「正式なやり方ってどうだったかな?」と迷ってしまうこともありますよね。

この記事では、一般的な参拝の流れや、御朱印・お守り・お札の違いについて、初めてでも安心してお参りできるように、わかりやすくまとめています。

「この順番で合ってるかな?」と不安になるよりも、「気持ちを込めて参拝することが大切」と思えるように、参考になれば幸いです。

鳥居をくぐる前に

(写真:彌彦神社)

神社へ参拝する際は、鳥居をくぐる前に、一礼しましょう。

鳥居の向こうに見えている社殿(見えていなくても、社殿へと参道が続いています)に向かって、一礼します。

腰を90度に曲げて一礼するという話もありますが、体が硬いと無理なので、会釈をするくらいの頭の下げ方でいいとのことです。

一礼する理由としては、「神社の鳥居には、一般社会と神域を区切る結界のような意味があるから」と言われています。

ここから先の神域へ入る際に、目上の人や尊敬する人に会う、その人のお宅へお邪魔するという気持ちで、頭を下げてから、鳥居をくぐります。

また、参拝を終え、境内を出る際にも、鳥居をくぐったら社殿の方へ向き直り、ありがとうございましたと一礼すると良いとされています。

参道の歩き方

中央を避けて進むのが良いとされています。

これは、参道の中央を「神様が通る道」として、「正中」と捉えるため、だそうです。

ただ、この「正中」と捉えることに関しては諸説あるようで、絶対に中央を通ってはいけない、などという決まりはありません。

初詣など、大変混雑しているときに、中央を避けるというのはかなり困難ですしね。

中央を通らないようにしようとしすぎて、他の人と衝突する、なんてこともあるかもしれません。

神様への敬意の表し方のひとつとして、「中央を避けて歩く」という方法がある、と心得ておけばいいでしょう。

手水をとる

手水舎の水で心身を清めます。

これを、「手水をとる」と言います。

ひしゃくがある場合と、ひしゃくがなくて水が流れ出ている場合があります。

それぞれ少しやり方が違いますが、「手と口を清める」という目的は同じです。

まず、「手と口を清める」前に、手水舎に向かって一礼しましょう。

ひしゃくがあり、水を水盤からすくう場合

(写真:素鵞神社)

1.右手でひしゃくの柄を持ち、水盤から水をすくう。

このとき、吐水口(水盤に向かって水が流れ出ているところ)からはすくわないでください。

水盤にたまっている水をすくいます。

ひしゃくで水をすくうのは1回だけ、とされているので、たっぷりすくいましょう。

2.その水を左手にかけ、左手を清める。

この水を最後まで使うので、あまり勢いよく使わないように。

3.ひしゃくを左手に持ち替え、水を右手にかけて清める。

4.再びひしゃくを右手に持ち替え、ひしゃくの水を左手にためて、その左手の水を口に含んで口をすすぐ。

口をすすいだ水は、飲み込まず、下にある排水路や、砂利や石畳に、手で軽く隠しながら静かに吐き出します。

衛生面が気になったり、口をすすぐことに抵抗を感じる場合は、無理にやらなくでも大丈夫です。

ただ、「口を清める」ことが目的なので、左手の水を口に近づけるなど、「口をすすぐ真似(ふり)」をしてください。

その場合、左手にある水は、手を返して下に流します。

最近は、「口をすすぐふり」をしている人が多いのではないかと思います。

※「口をすすぐ」際のNG行為

・ひしゃくに口をつける

・口に含んだ水を飲み込む

他の人も使うひしゃくに直接口をつけるのは言語道断ですね。

すすぎの水を飲み込んでしまうのも、「口を清める」という目的からは外れてしまうので、よくないです。

その水は吐き出す(外に出す)ものなのです。

5.もう一度左手に水をかけて清める。

左手を使って「口を清めた」ので、左手をもう一度清めます。

6.柄を両手で持ってひしゃくを立てるようにし、水がひしゃくの柄をつたうようにして柄を洗い清める。

ひしゃくの柄を清めるということですね。

7.ひしゃくを伏せて元の位置に戻す。

ひしゃくがなく、水が流れ出ている場合

(写真:彌彦神社)

1.両手を出し、手を清める。

2.両手で水を受けて、手に水をためる。

3.手にためた水を口に含み、口をすすぐ。

この場合でも、抵抗があるなら「口をすすぐふり」だけで大丈夫です。

4.もう一度、両手を清める。

ひしゃくのある・なしに関わらず、「手水をとった」あとは、手が濡れていますので、ハンカチなどで拭きましょう。

昔は「拭かずに自然乾燥させる」と言われていましたが、最近は持参したハンカチやタオルで拭いている人が多いと思います。

正しい作法としては「自然乾燥」なのでしょうが、手が濡れたまま神社のものに触ったりするのもよくないので、今は手を拭くのが主流になっているようです。

参拝の作法【二礼二拍手一礼】

(写真:彌彦神社)

1.賽銭箱(社殿)の前で軽く一礼し、賽銭箱へお賽銭を入れます。

2.【二礼】深いお辞儀を2回繰り返します。90度に曲げるといいらしいですが、体が硬いと無理なので、できる範囲でお辞儀しましょう。

3.【二拍手】両手を胸の高さで合わせて、肩幅くらい両手を開いて2回拍手を打ちます。これを「柏手を打つ」と言ったりします。

4.両手をきちんと合わせながら、心を込めて祈ります。

5.【一礼】両手を下ろして、最後にもう一度深くお辞儀をします。

鈴がある場合、鈴を鳴らすのが先? お賽銭が先?

どちらでもいいですが、一般的にはお賽銭を入れてから鈴を鳴らす、のが多いようです。

鈴を鳴らすのは、「(鈴の音で)神様を呼び起こし、心を鎮めていただく。また、自分の気持ちを整え、清める」という意味があるようです。

なので、順番はどちらでもいいとのことです。

心を込めて参拝することが大切なので、どういう順番だったっけ? と慌てる必要はありません。

その神社の神様への敬意を忘れないように、参拝しましょう。

御朱印・お守り・お札(御神札)について

参拝を終えたら、そのまま帰ってもいいですが、記念に御朱印をいただいたり、おみくじを引いたり、お守りを授かったりするのもいいですよね。

それらにかかる代金のことを「初穂料」と言います。

「御朱印 500円」などと書かれていますので、その金額をお渡ししましょう。

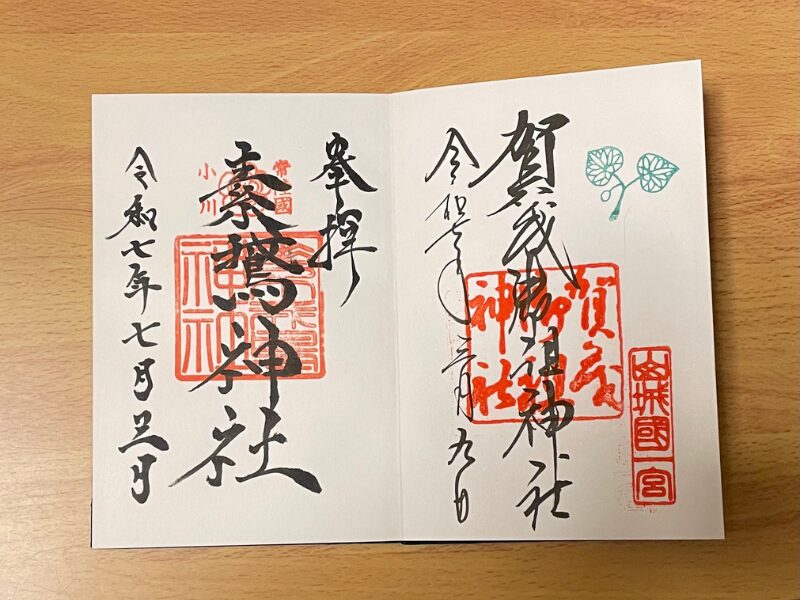

御朱印とは?

御朱印は、「参拝したことにより、神社の神様とご縁を結んだ」という証明書のようなものです。

簡単に言うと、参拝したことの記念、証明になるもの、という感じでしょうか。

お守りのように、神様の力が宿っているというようなものではありませんが、「ご縁を結んだ」証なので、大切にするといいでしょう。

御朱印を書いてもらうための、「御朱印帳」というものがあるので、いろんな神社の御朱印をいただきたいと考える場合は、御朱印帳を持参しましょう。

大きな神社であれば、御朱印帳を販売しています。

最近では雑貨店やネットショップなどでも、さまざまなものが販売されています。

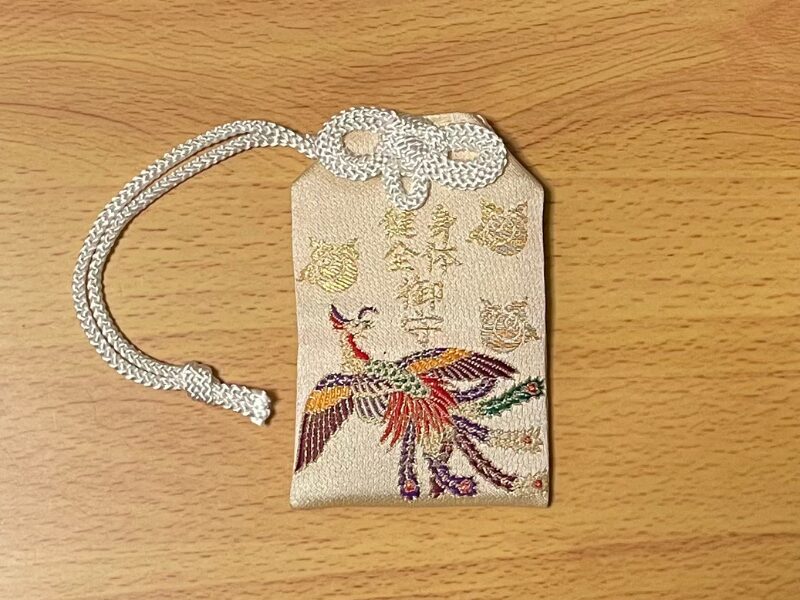

お守りとは?

神社から授与される、神様の力が宿っている飾り物です。

一般的には、小さな袋状のものであることが多いです。

個人の身を守るものなので、持ち歩くことが前提のため、小さいサイズのものが多く、最近ではカード状のものもあるようです。

ご利益(健康祈願、交通安全、恋愛成就などなど)ごとに違うお守りがあるので、目的に沿うものを授けてもらうといいでしょう。

神様の力が宿っているものなので、大切に扱いましょう。

基本的には、1年を目安に神社へ返納します。

お札(御神札)とは?

神社から授与される、神様の力が宿っているお札(紙や板)です。

神棚に祀ることで、家や会社など、その場所にいる人々全体を加護するものになります。

その場所に神棚がない場合は、目線より高い位置で、南向きか東向きになるように祀るのが一般的とされています。

粗末に扱わないようにして、古くなったら神社へ返納します。

まとめ

神社への参拝は、形式ばったものではなく、神様への敬意や感謝の気持ちが何より大切だと言われています。

作法に迷ったときは、慌てず落ち着いて、自分なりに心を込めることを意識してみてください。

御朱印やお守りなども、ご縁を大切にする気持ちで扱えば、きっと神様もやさしく見守ってくださるはずです。

今回の内容が、安心して神社を訪れる手助けになれば嬉しいです。

神社紹介:越後一宮「彌彦神社」【二礼四拍手一礼】

この記事に使用した神社の写真は、素鵞神社と彌彦神社で撮影したものです。

越後一宮「彌彦神社」の特徴の一つに、参拝作法が「二礼四拍手一礼」である、というものがあります。

通常の「二礼二拍手一礼」で参拝しても問題ありませんが、彌彦神社では「二礼四拍手一礼」で参拝するのが作法となっています。

もし新潟県の彌彦神社を訪れる機会があったら、ぜひ「二礼四拍手一礼」で参拝してみてください。

→彌彦神社のホームページはこちら

→素鵞神社へ参拝したことを書いた記事はこちら

コメント